Conférence réalisée par Francesca MENCHINELLI Mardi 4 Février 2025

I EMERGENCE D’UN ARTISTE

De sa vie privée, on ne connait pas grand-chose. C’est le biographe des historiens de l’art, Giorgio Vasari, qui apportera les informations les plus importantes, notamment ses œuvres, sa technique.

- La naissance

Léonard est né à Vinci en Toscane le 15 avril 1452, enfant naturel d’une paysanne et de Pierre de Vinci, notaire, appartenant à une famille aisée, Le grand-père ne voulait pas d’un héritier issu de la paysannerie. Lors du baptême de Léonard, la mère ne sera pas présente et Léonard va être élevé par sa famille paternelle jusqu’à l’âge de dix ans, d’abord accueilli par ses grands-parents, dans un village aux paysages naturels, où le calme règne, permettant d’écouter le chant des oiseaux, des cigales, typiques de la méditerranée. Bouleversé par cet environnement, Léonard n’acceptera plus de manger ni viande, ni poisson

Puis il grandit auprès de son père, avec ses demi-frères et sœurs. N’ayant pas été légitimé, il ne peut faire des études de notariat. Alors, il dessine…

- Florence : 1462-1482

Lorsqu’il a dix ans, son père l’inscrit d’abord dans une école d’arithmétique pour deux années, mais conscient des talents de son fils, il l’envoie ensuite à Florence pour qu’il y suive des cours privés d’art et d’architecture.

Il est pris en apprentissage chez Andréa del Verrochio où il a une formation multidisciplinaire ; son principal commanditaire est le mécène Laurent de Médicis.

Léonard va être autorisé à exécuter des éléments sur des tableaux, comme celui du baptême du Christ. Apparaît la différence de style entre les deux hommes : contours précis pour Andréa et visage et cheveux doux de l’ange de Léonard, « expressions transitoires » comme le paysage du fond.

D’après Vasari, quand le maître s’aperçoit qu’il a été dépassé par son élève de 16 ans, Verrochio abandonne ses pinceaux pour se consacrer à l’architecture.

Il répond aussi à une autre commande, celle de la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence. Léonard dessine la sphère, avec la collaboration de son maître.

II MILAN :1482-1499

A l’époque l’Italie était morcelée en provinces, autour de villes importantes et les familles devaient se défendre des invasions possibles.

Léonard de Vinci propose ses talents d’ingénieur dans le domaine militaire.

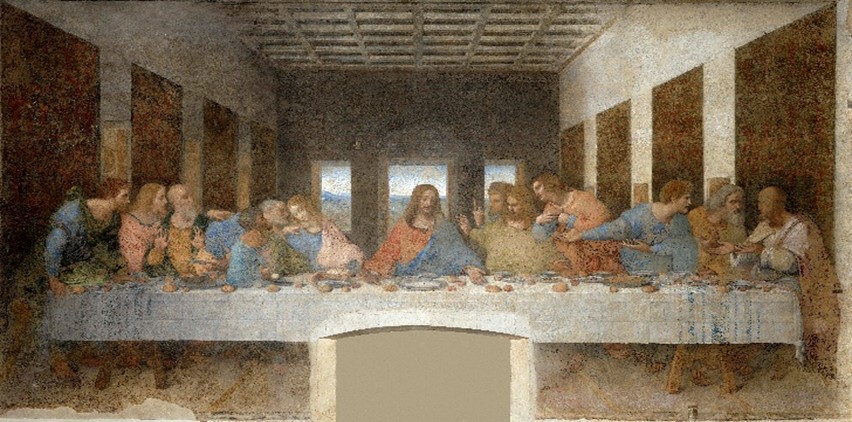

Son nouveau mécène est le duc Ludovic Sforza dit « le more ». En son honneur, il réalise une étude de cheval, en vue d’une statue équestre imposante, qui ne verra finalement pas le jour. Ludovic Sforza lui demande également de peindre La Cène pour le couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. C’est alors qu’on va commencer à parler de Renaissance, mot inventé par Giorgio Vasari.

Léonard de Vinci peint la Cène, symboliquement et théologiquement.

Les apôtres sont représentés par trois. On peut voir les attributs de la passion de Jésus : le pain. « Quelqu’un d’entre vous va me livrer ». Léonard n’a pas isolé Judas. Alors que dans la représentation catholique, il est représenté de dos, là il est peint de ¾, touchant un petit sac vert (les 30 pièces d’argent).

Les trois portes derrière représentent la Trinité, avec le paysage de Toscane en arrière-plan.

Léonard de Vinci expérimente une nouvelle technique. Normalement les artistes travaillent les dessins sur des enduits frais, les « fresques ». Comme Léonard était lent, il recherchait la perfection, il va travailler sur un enduit sec, qui va s’abimer rapidement. L’œuvre a fait l’objet de plusieurs restaurations, et va même échapper aux bombardements de 1943. Certains ont voulu la déplacer, mais l’œuvre est toujours à Milan.

Léonard commence à avoir une notoriété.

En Italie, quand un artiste était reconnu, on l’appelait par son lieu de naissance.

C’est le cas de Léonard, d’où de Vinci.

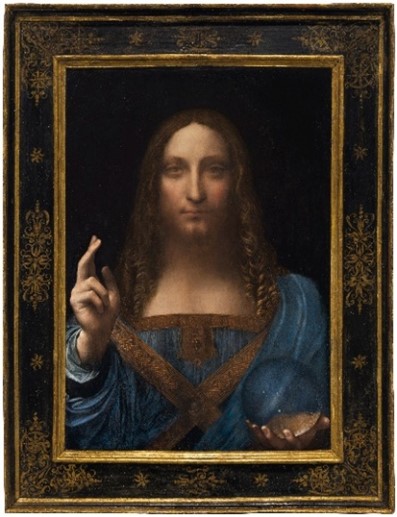

Cette notoriété n’a eu de cesse d’augmenter à travers les siècles, puisqu’il est le peintre le plus « cher » du monde.

Le tableau le plus cher du monde est une œuvre de Léonard de Vinci : Salvador Mundi, vendu aux enchères en 2017 à New York pour 450,3 millions de dollars à un prince de l’Arabie saoudite. Léonard de Vinci a travaillé la sphère toujours en triangulaire. Ce portrait serait celui de son petit ami, Giacome Capprotti, dit Salai.

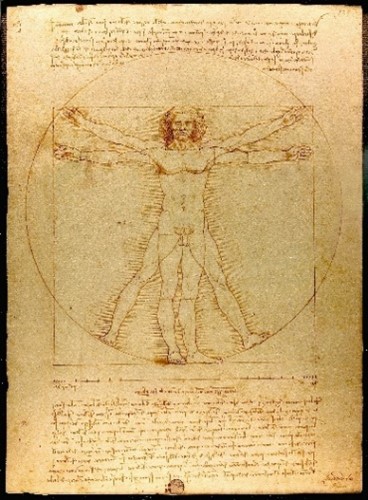

L’homme de Vitruve est un croquis d’étude réalisé par Léonard de Vinci, intitulé Etude des proportions du corps humain, réalisé aux alentours de 1492, inspiré par les écrits d’un architecte appelé Vitruvio. Pour lui, la perfection se trouve dans l’homme. « L’homme de Vitruve est le symbole de l’humanisme de la Renaissance, l’homme y étant considéré comme le centre de l’Univers ».

Les contemporains de Léonard de Vinci travaillent avec la tempera : la tempera est une technique de peinture utilisant le jaune d’œuf, émulsion naturelle, ou l’œuf entier comme médium pour lier les pigments.

Avec la Renaissance, grâce aux flamands du Nord et de Belgique, les peintres vont découvrir de l’huile sur bois, de l’huile sur toile. Antonello de Messine va utiliser cette technique dans La Condottière (ci-dessus).

De Messine et Domenico Ghirlandaio vont commencer à faire des portraits de ¾, épaules coupées (à l’instar des flamands), regards qui analysent.

Le profil rappelle les médailles, anciennes monnaies de l’Antiquité.

Domenico Ghirlandaio a fait des études avec Léonard de Vinci : « Portrait d’un vieillard et d’un jeune garçon ». On sent l’amour entre le vieillard et l’enfant. On représente le nez du vieillard dans sa laideur, comme les flamands qui voulaient peindre la réalité des choses. Le paysage derrière la fenêtre est celui du val d’Arnoèconnexion entre le paysage de Domenico et celui qui sera peint dans le tableau de la Joconde (également le val d’Arno, qui rappelle l’enfance de Léonard).

Léonard de Vinci veut montrer qu’il sait faire les mêmes choses que ses contemporains. Il fait les portraits des maîtresses de Sforsa : la Dame à l’hermine en 1488, La belle Ferronnière (de profil comme le Condottière) peint entre 1490 et 1497.

La Joconde sera peinte entre 1503 et 1515.

Léonard de Vinci veut montrer qu’il sait dessiner à la flamande, avec des yeux qui nous échappent, comme la vie…

III L’HISTOIRE DE LA JOCONDE

Pourquoi la Mona Lisa, dit La Joconde, a eu ce remarquable succès ?

Il faut revenir à l‘année 1911.

Si la dame à l’hermine, peinte avec ses attributs, est exposée en Pologne au musée de Cracovie, La Belle Ferronière est quant à elle visible au début de la galerie du Louvre.

Un ouvrier qui y travaillait s’émerveillait de La Joconde. Celle-ci est exposée dans le Salon Carré, et, à ses yeux, n’est pas mise assez en valeur. De plus, il souhaite voir l’œuvre revenir dans son pays d’origine.

Il vole donc la Joconde le 21 aout 1911, part chez lui à Florence et la cache sous son lit pendant deux ans. Tout le monde la recherche : Il faut retrouver le » patrimoine français » et le sourire énigmatique de La Joconde. Cela devient un phénomène mondial.

Puis Vicenzo décide de vendre le tableau à un marchand d’art, qui le dénonce à la police française. Vicenzo est condamné à 18 mois de prison, il n’en effectuera que 6.

Mais Vicenzo Peruggia ne connaissait pas la véritable histoire de La Joconde…

Pourquoi l’a-t-on appelé Mona et La Joconde ?

Le modèle s’appelait Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo un marchand d’étoffes florentin. Le nom de « Joconde » vient donc du patronyme même de son commanditaire. Le tableau est également souvent appelé « Mona Lisa », qui est un diminutif de Madonna Lisa, « Madame Lisa ».

Francesco vendait des voiles transparents (voile transparent noir sur la tête de Mona Lisa). La technique utilisée pour la Joconde est le « sfumato », qui signifie « enfumer » ou « s’évaporer ».

« Léonard de Vinci veut peindre la réplique du monde visible. Il veut rendre le flou de la réalité à travers la peinture. Cette technique consiste à adoucir les contours et les transitions entre couleurs, créant un effet de flou ou de voile subtile. Le sfumato s’oppose aux techniques plus dures qui utilisent des contours marqués ».

Le paysage derrière le portrait est plus flou, comme on le voit dans la réalité. Il rappelle le Val d’Arno.

Pourquoi donc le raisonnement de Vicenzo était faux ?

Parce qu’en fait, le tableau n’a jamais été italien.

Francesco avait commandé un portrait de sa femme auprès du grand peintre de l’époque, Léonard, car Mona Lisa avait perdu une fille Camilla.

S’il a bien été commencé en Italie en 1503, Léonard de Vinci travailla plusieurs années sur le tableau, et le couple ne verra jamais le portrait. Pourquoi ?

IV AMBOISE

Léonard de Vinci n’a plus de mécène à Rome.

A 63 ans, il est appelé par François 1er au clos Lucé à Amboise en France. Le roi lui propose un atelier. Léonard déménage en France.

- La Joconde

Léonard de Vinci veut s’éloigner de la religion. Il a emporté la toile de La Joconde avec lui et continue de la reprendre. Il représente la femme dans un paysage, dans un schéma trinitaire.

Les artistes primitifs utilisent une couleur étincelante, or Léonard utilise la sobriété, le clair-obscur (qui sera connu avec Caravage au 17 -ème siècle). Léonard, ingénieur, était attaché à la réalité des choses.

Quand il termine le portrait de Mona Lisa, le roi tombe sous le charme, achète le tableau et l’emmène à Fontainebleau.

La Joconde appartient bien au patrimoine français et une salle spéciale va lui être dédiée dans le projet de réorganisation du Louvre.

Et c’est « grâce » ou à cause de ce vol, que La Belle Ferronnière a été surpassée par La Joconde.

Celle-ci ne quittera plus la France, jusqu’à son vol en 1911.

- Le Château de Chambord : l’escalier à double révolution

Il faut faire un petit retour en arrière sur l’itinéraire de Léonard de Vinci.

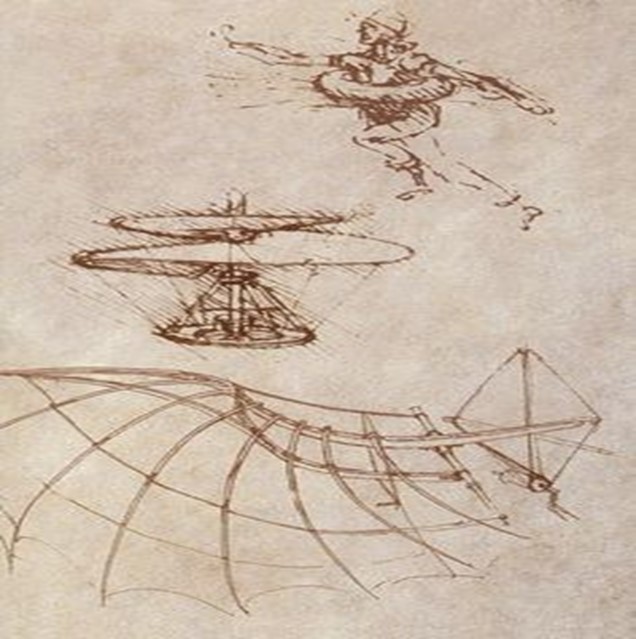

Après sa période milanaise, Léonard fait des études scientifiques à Rome : il dessine des animaux, des machines, représente la vraie position d’un fœtus, du placenta.

« Pour Léonard, il y a une correspondance entre le corps et la nature. Le sang est comme la rivière, les pierres comme les os, les nerfs sont comme les radis des plantes ». C’est un précurseur du biomimétisme.

Il avait pensé pour François 1er qui voyait en lui un père, à la cité idéale. Puis ils abandonnent cette idée. François 1er veut un château à Chambord.

Dominique de Cortone et Léonard de Vinci sont associés aux plans, et Léonard va proposer l’escalier en vis, à double révolution, inspiré du vol en spirales des colombes. Il créée une aile pour que l’homme reproduise le vol des oiseaux. Il est parti de cela pour créer des techniques d’ingénierie, des idées de parachute, et l’escalier en spirale, qu’il ne verra jamais achevé.

En effet, Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519, non pas dans les bras du roi, comme le suggèrent certains tableaux.

Les yeux des femmes et des Marie qu’il a peints ont des expressions mélancoliques. Il lui a manqué le rapport avec sa mère…

Concernant sa succession, Léonard de Vinci ne laissera rien à sa famille, à ses dix demi-frères et sœurs.

Ses seuls héritiers seront Giacomo Caprotti, dit Salai, petit ami de Léonard , dont le portrait ressemble à la Joconde, Léonard lui lègue la villa de Toscane, qu’il a hérité de son grand-père. Francesco Melzi son assistant, est devenu le principal héritier et exécuteur de sa succession, gérée par l’Institut de France.

Léonard de Vinci est enterré au château d’Amboise. Suite à la destruction d’une partie de celui- ci en 1863, sa tombe a été déplacée à la Chapelle saint Hubert.

Pour terminer, voici une phrase de Léonard de Vinci, qui cherchait la perfection et l’invention dans la nature qui est calme et silencieuse, au contraire de la productivité, de la rapidité,

“Regarde la lumière et admire sa beauté, ferme l’oeil et observe, ce que tu as vu n’est plus et ce que tu verras n’est pas encore” …

V QUIZ

C’est Renaissance (XVI -ème siècle) ou pas?

Le couronnement de la Vierge de Fra Angelico : pas Renaissance. Il y a beaucoup de couleur, utilisation du lapis lazuli, couleur la plus chère. C’est le XV -ème siècle.

Martyre de Saint Sébastien d’Andréa Montegna : perspectives et corps aux ¾èc’est Renaissance.

La vocation de Saint Matthieu de Caravage : pas Renaissance. C’est le baroque du 17ème siècle. La lumière provient de la fenêtre. Travaille de façon théâtrale le clair-obscur de Léonard de Vinci.

Marie-Pierre Fourdinier,

le 4/02/2025

UTL Pévèle Carembault